Смерть Николая I опутана тайнами, и до сих пор не исследована историками до конца. 18 февраля 1855 г. императора не стало. Официальная версия причины смерти – пневмония. Слухи и разные версии о кончине начали появляться сразу же, и причиной тому было отменное здоровье самодержца. Некоторые считали, что он не смог спокойно переносить разгрома во время Крымской войны и из-за этого совершил суицид, другие – грешили на лейб-медика М. Мандта, который его отравил.

Что же было на самом деле, остается только гадать, опираясь на факты. Теперь уже доказано, что отменное здоровье императора не было как таковым. Николай I управлял огромной страной и сознательными усилиями формировал облик сильного и несокрушимого хозяина.

Во время пожара Зимнего дворца в 1837 г. психика императора получила сокрушительный удар, ведь были уничтожены ценные произведения искусства, выгорело 2 этажа. После этого случая при виде огня и дыма, он испытывал шок, кружение головы и учащение сердцебиения. Добавило проблем падение коляски, во время путешествия в Тамбов в 1843 г. и сломанная ключица императора. С годами здоровье только ухудшалось – опухали ноги, кружилась голова, мучила подагра, появилась сильная раздражительность.

Поражение в Крымской войне тоже нанесло сокрушительный удар. Но, Николай I был военным человеком и отлично понимал, что поражение – одно из составляющих военных действий. Сильный и выдержанный император не мог совершить самоубийства по этой причине, к тому же он был глубоко верующим человеком, а это один из самых больших грехов.

Сохранились рассказы современников о последних днях самодержца. События, развернувшиеся вокруг неудачного штурма Евпатории, проблемы со здоровьем были видны в облике Николая I. Он ходил хмурый с потемневшим лицом.

Простудившись, император не придал значения болезни. Пять дней провел на ногах, а, почувствовав облегчение, поехал на смотр войск. Эта поездка негативно сказалась на состоянии здоровья, возобновился кашель, но император опять поехал на смотр батальонов. Закончилось все тем, что он окончательно слег, его разбил паралич, причина которого до сих пар не известна.

Одна из версий гласит о том, что Николай I просил яд у своего медика, хотел без мучений уйти из жизни, но не внезапно, что бы избежать пересудов. Этот яд, яко бы и явился причиной паралича. Находившегося возле постели умирающего М. Мандта молва обвинила в отравлении, хотя были свидетели, говорившие о том, что лейб-медик отказал императору в этой просьбе. Как бы там ни было, в ночь, после этого разговора, а именно 18 февраля 1855 г. император скончался.

Стечение многих обстоятельств, домыслы, рассуждения современников, дают почву для того, что бы выдвигать разные версии и строить догадки, а истинная причина – так и осталась тайной за семью печатями.

Сам Николай не дожил до известия о падении Севастополя. Он не выдержал позора надвигающегося поражения России в войне. Летом в Петергофе с возвышенных мест люди могли видеть стоящую у Кронштадта англо-французскую эскадру, которая блокировала русский флот. Это любопытное для дачников и обывателей зрелище было невыносимо русскому самодержцу, перед которым раньше трепетала Европа. Теперь же безнаказанный противник, силы которого превосходили стоявший в гавани русский флот, как будто смеялся над ним. Блокада Кронштадта стала печальным символом провала, краха всей застойной, консервативной политики Николая I. В конце августа 1854 года фрейлина А. Ф. Тютчева видела Николая в «Капелле»:

Стоя близко от него в церкви, я была поражена происшедшей в нем за последнее время огромной перемене. Вид у него был подавленный; страдания избороздили морщинами его лицо… При виде того, с каким страдальческим и сосредоточенным видом он молился, нельзя не испытывать почтительного и скорбного сочувствия к этой высоте величия и могущества, униженной и поверженной ниц перед Богом.

Восемнадцатого февраля 1855 года император умер. Ходили упорные слухи, что Николай, не дожидаясь позора поражения в войне, принял яд. Последним своим указом он освободил от командования Южной армией А. С. Меншикова, признав полное поражение своих войск. Чувства, описанные Л. Н. Толстым, испытывали многие в стране. Величие и могущество России было повержено; ценности, которые представлялись раньше незыблемыми, на поверку оказались официальной ложью; армия проиграла все, что могла; флота не существовало; страна переживала позор поражения. Современники вспоминали, что настроения в обществе были тягостные, люди ждали неминуемого военного поражения в надежде, что оно, как мощная гроза, расчистит невыносимо душную атмосферу николаевского царствования. Итоги царствования Николая I были действительно удручающи. Очень точно это выразил крупный государственный деятель П. А. Валуев: «Сверху блеск, снизу гниль!» С этим были согласны почти все. Поражение под Севастополем показало, что в стране – серьезнейший кризис армии. И хотя союзникам удалось укрепиться только в Крыму, удаленном от жизненно важных центров, продолжать войну оказалось невозможным. Профессор военной академии и генерал Д. А. Милютин в своем докладе под характерным названием «Об опасности продолжения в 1856 году военных действий» писал, что ресурсы страны почти полностью исчерпаны. Под ружьем стоит 1 млн человек, но и ружей-то уже нет – из 500 тыс. в арсеналах осталось только 90 тыс., а пушек – всего 253! В армии свирепствовали тиф и холера. Одним словом, армия небоеспособна, она не выдержит еще одной кампании, и войну нужно заканчивать во что бы то ни стало.

Наблюдения Милютина и других говорили об одном: в своей истории русская армия, как бы описав гигантский круг во времени, вновь оказалась «под стенами Нарвы 1700 года». Созданная Петром Великим армейская организация, основанная на рекрутчине, на системе пожизненной службы, просуществовала полтора столетия и нуждалась в срочных и кардинальных реформах. России требовалась новая, профессиональная армия – не та, которая хорошо марширует на плацу и на полях под Красным Селом, а та, которая вооружена современным оружием и передовой военной стратегией. Предстояло, как некогда при Петре Великом, начать заново строить флот. Наконец, начальникам Дубельта стало ясно, что у него-таки был здравый смысл и без пароходов Россия далеко не «уплывет».

«Нарвская ситуация 1700 года» возникла и во внешней политике. Надежды Николая I на то, что Россия будет по-прежнему, как в старые годы, на первых ролях, не оправдались. Крымская война вскрыла грубейшие просчеты русской дипломатии, не сумевшей предотвратить англо-французский союз. В 1855 году о своем намерении примкнуть к союзу заявила и Австрия. Россия оказалась в изоляции. Поэтому цена мира, которую предстояло заплатить России, становилась еще выше. Это показал Парижский мирный конгресс, начавшийся в феврале 1856 года. Он завершился мирным трактатом, согласно которому Россия лишалась права иметь на Черном море военный флот и необходимые для него арсеналы. Репутация России как мировой державы была существенно подорвана. Предстояло менять внешнеполитическую концепцию страны, соразмерять свои аппетиты со своими возможностями, думать о новых направлениях политики. Но для этого требовались новые люди – век престарелого Нессельроде уже прошел.

Как и накануне петровских реформ, в 1850-е годы оказалось, что военный и дипломатический кризис – лишь верхушка айсберга общенационального кризиса. В сердцевине его лежал кризис социальный. Николаевская Россия так и не смогла решить самого главного вопроса – о крепостном праве. Все многочисленные комиссии так ничего и не решили. Стремление крепостных крестьян к свободе стало неодолимым. Слухи о том, что каждый крепостной, записавшийся в ополчение, получит свободу, привели к массовым беспорядкам, которые с трудом подавлялись воинскими командами. Кроме того, почти все губернии были охвачены крестьянскими волнениями, направленными против барщины, оброков помещиков. С мест сообщали, что управлять крестьянами становится все труднее и труднее. Они с явным раздражением идут на барщину, не выплачивают оброки, стали строптивы, упрямы, упорно надеются, что с приходом нового императора им дадут волю. В толще некогда безгласной массы явно происходило скрытое, но сильное брожение. Этого власти, помнившие ужасы пугачевщины, не могли не учитывать. Отмена крепостного права стала первейшей социальной задачей правительства Александра II.

С неизбежностью вставали другие проблемы, которые при Николае I загонялись вглубь. Как только рушилось крепостное право, с неизбежностью начиналась цепная реакция перемен – ведь вся система отношений в стране опиралась на крепостничество. Так, бюрократическая система управления, некогда созданная Петром I, показала свою полную несостоятельность. При Николае I в этом направлении тоже ничего сделано не было. Гоголевские городничие по-прежнему сидели на своих местах. Однако в ходе Крымской войны стало ясно, что уже было невозможно управлять страной по-старому, без малейшего предоставления прав на местах другим слоям и категориям населения, кроме дворян и купцов. Бюрократия оказалась не в состоянии даже выдать продовольствие голодающим, проложить более-менее сносные дороги и устроить мосты, чтобы доставить солдат в Крым.

Одним словом, проблема местного управления с опорой на «землю», земство, местное общество стояла рядом с проблемой отмены крепостного права и была с нею непосредственно связана. Ведь в случае отмены крепостного права ряды свободных людей удваивались – на свободу выходили миллионы крепостных. Как и рекрутчина, полностью изжила себя система подушной подати, остававшаяся неизменной с петровских реформ. Без реформы налогообложения, как и без введения всеобщей воинской повинности, существовать было невозможно. То же самое можно было сказать и о суде. Страна нуждалась в реформе судопроизводства не менее, чем в от мене рекрутчины и подушины. Суд, который со времен Петра Великого решал судьбы людей по принципу «Закон что дышло – куда повернул, туда и вышло», должен был уйти. На его место шел суд бессословный, гласный, состязательный, с независимым судьей и адвокатом.

Больше всех от николаевских идеологических порядков страдала молодежь и люди интеллектуального труда, связанные с литературой и искусством, творчеством вообще. Тупая, не желавшая слушать никаких свежих слов власть Николая придавливала все мыслящее, как чугунная плита. И вдруг эта плита отвалилась: по столице прошел слух, что новый император намерен изменить свирепый университетский устав Николая I, что школа будет бессословная, что разрешат женское образование, что, наконец, будут выдавать заграничные паспорта! Обо всем этом еще вчера люди не могли и говорить вслух, опасаясь агентов Третьего отделения. Теперь казалось, что после долгой зимы наступила весна. Она вступала в свои права медленно и неуверенно. Ведь все были так запуганы Николаем и его жандармами, выражались осторожно, призывали друг друга к терпению, постепенности, но на самом деле хотели как можно быстрее получить свободу разом. Это было неизбежным следствием ее долгого ожидания.

Общественное движение оживлялось на глазах: смелее стали речи на собраниях, в студенческой аудитории, в 1855 году впервые вышла в Лондоне «Полярная звезда» Герцена, и ее «свет» дошел до России. Все посматривали наверх – как-то там наш молодой царь, что он думает, на кого полагается, и что-то будет с нами со всеми завтра. Вспоминали слова Пушкина – «грядущего волнуемое море», как и в петровское, екатерининское, александровское время, расстилалось перед Россией…

Ученые раскрыли загадку смерти императора Николая I

О причинах смерти одного из самых ярких российских императоров — Николая I — ходило много слухов. Точнее, это были даже не слухи, а версии, которые попали в энциклопедии и учебники и которых до сих пор придерживаются некоторые историки. Главная из них — государь умер от яда. Принял его он сам, чтобы избежать позора поражения в Крымской войне. И именно поэтому, дескать, еще при жизни император запретил вскрытие своего тела. Противники этой версии уверяли, что государь был слишком набожным и никогда бы не решился на самоубийство. Ни у тех, ни у других не было реальных доказательств.

И вот тайна смерти императора раскрыта. И сделали это не кто-нибудь, а судмедэксперты. При этом им не потребовалось проводить эксгумацию и производить различные манипуляции с телом. «МК» первым узнал о результатах необычного расследования.

Об этом наше интервью с зам. начальника Ленинградского областного бюро судмедэкспертизы, профессором СЗМУ им. И.И.Мечникова Юрием Молиным.

— Юрий Александрович, как можно было поставить «диагноз» Николаю без вскрытия тела и проведения всевозможных анализов?

— Юрий Александрович, как можно было поставить «диагноз» Николаю без вскрытия тела и проведения всевозможных анализов?

— Диагностические возможности у современной судебной экспертизы огромные. И делать эксгумацию в давних сложных случаях не обязательно. Иногда бывает достаточно отыскать подлинные документы, изучить их — и истина будет раскрыта. Примерно такая ситуация была два года назад, когда разгадали тайну смерти жены Александра I Елизаветы Алексеевны. «МК» об этом первым написал. Была масса откликов моих коллег — экспертов и патологоанатомов. Я уже не говорю об историках, среди которых одни ругали меня за то, что «разворошил старые могилы», а другие благодарили за то, что стало наконец ясно, отчего же умерла Елизавета Алексеевна.

— А почему вас теперь заинтересовала причина смерти именно Николая I?

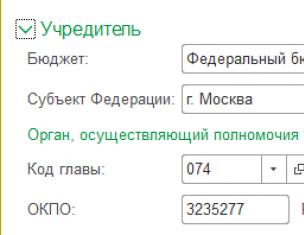

— Многие годы я занимаюсь медицинским исследованием биографий Романовых. Особенно бурно процесс пошел после 91-го года, когда мы получили допуск к секретным фондам царской семьи. В материалах, касающихся Николая I, много было неясного для людей моей профессии. Официальная причина смерти императора, объявленная в манифесте нового государя, в газетах, — паралич легкого. Она сразу же была встречена в штыки в народе, журналистами, либеральной интеллигенцией, а затем историками.

— Какие на то были веские основания?

— Первое — власти официально сообщили о том, что государь недомогает, лишь за четыре дня до смерти. То есть получалось, что скончался он скоропостижно. А ведь всегда поддерживались в народе идеи о том, что государь здоров, полон сил и энергии. Если вы посмотрите на его портреты, то увидите, что это действительно так — военная выправка, грудь дугой, мощный полный жизни взгляд, энергичный разворот головы.

Второе — люди, которые пришли прощаться с Николаем I (сначала в Зимнем дворце, а потом в Петропавловском соборе), обратили внимание на важную деталь. На то, как необычно быстро и в обезображивающем виде происходили посмертные изменения тела. И врачи, и биологи высказали предположение об отравлении. Все усугубилось тем, что руководитель бригады врачей императора, лейб-медик Мандт покинул Россию сразу после смерти Николая I. При этом он опубликовал в Берлине статью о покойном государе, которая почему-то не вышла в России. Я нашел переписку министра народного просвещения и министра Императорского двора, где была достигнута договоренность о запрещении ее распространения в России. Потом мемуаристы стали обыгрывать все это, писать, дескать, под воздействием поражения, надвигавшегося в Крымской войне на непобедимую прежде Россию, царь был угнетен и решил покончить с собой. Поползли разные подверсии. По одной, он сам принял яд, дав распоряжение приготовить его придворному аптекарю. По другой, яд государю принес Мандт. Андре Труайя выдвинул еще и версию пассивного самоубийства: дескать, Николай I умышленно простудился и не лечился, чтобы умереть (поскольку он был набожным и понимал, что самоубийство — грех). Версия о самоубийстве была на руку политической эмиграции во главе с Герценом и Добролюбовым, и они активно помогли ей «раскрутиться».

— Неужели нельзя было докопаться до истины за столько времени?

— Не хватало главного — документов о констатации смерти, о вскрытии и бальзамировании.

— Разве Николая бальзамировали?

— Конечно. Процедура прощания с членами императорской семьи была достаточно длительной — тело 2-3 недели, а иногда и более стояло в соборе для прощания и совершения поминальных служб. Без консервирования тут не обойтись. Кстати, бальзамирование стало обязательной процедурой со времен Петра I, и с тех же пор прощаться с усопшими государями приходили люди всех сословий. Никаких ограничений не было.

— Что касается документов о смерти, их утеряли?

— В Российском государственном историческом архиве существует фонд № 468 под названием «Кабинет Его Императорского Величества». Как раз в нем собраны почти все личные документы членов Императорского дома Романовых. Там есть протоколы вскрытия тел практически всех императоров и великих князей, начиная с Екатерины II. Хранятся они в массивных пакетах, по особым правилам опечатанных красным сургучом, несущим оттиск государственного герба, а также «гриф секретности». Нет только двух. О первом мы с вами уже говорили — протокол вскрытия Елизаветы (в одном из номеров «МК» рассказали, что его нашли случайно в совершенно неожиданном месте, в бумагах близкого друга князя Волконского. — Прим. авт. ). Так вот, в этом 468-м фонде нет документов о Николае I. Многие историки, такие как Эйдельман, Зимин, искали их, а не только я. И вот мне случайно повезло.

— А где вы их нашли?

— В том же архиве, но в совершенно других фондах! Почему их туда поместили? Умышленно или по разгильдяйству? Трудно сказать. Я обнаружил комиссионный протокол осмотра тела императора в момент наступления его смерти, подписанный докторами Мандтом, Ерохиным, Каррелем, Рейнгольдом, Маркусом — ведущими специалистами, обслуживавшими семью императора. Он очень интересен. На теле констатируются следы оказания медпомощи в области груди, которые свойственны больным воспалением легких. На коже головы были следы от применения столь любимого Николаем ароматического спирта.

— Звучит непонятно... Что это значит?

— В XIX веке ароматический спирт применяли при сильных приступах головных болей. И это вызывало поверхностные изменения на коже головы (прикладывали смоченный спиртом пластырь). Кроме этого, при осмотре тела Николая I врачи не обнаружили больше НИЧЕГО подозрительного. Ни инъекций, ни следов ядовитых разрушающих или разъедающих веществ в полостях носа и рта, ни изменения зрачков, ни особенностей трупных пятен, ни посторонних запахов...

— А почему же тогда тело быстро разложилось, если яда не было?

— А на эту загадку ответ дали два листочка тонкой папиросной бумаги, которые я нашел там же. Они были исписаны экзотическим корявым почерком. Оказалось, это старонемецкий готический шрифт. Он трудночитаемый, но слово, которое я увидел вверху, понял. Передо мной был протокол, написанный людьми, проводившими бальзамирование. У нас на кафедре есть блестящий судебный медик, который владеет старыми шрифтами, их компьютерной обработкой и дешифровкой, — Георгий Воронцов. Вот он и сделал перевод, на основании которого сейчас мы готовим статью для судебно-медицинского сообщества о том, что произошло с телом императора.

— И что же?

— Тело было бальзамировано по модному тогда методу Ганналя. Система заключается в том, что консервирующие растворы вводятся внутрь сосудов, но тело от внутренних органов при этом не освобождается (как принято еще со времен Древнего Египта). Возможно, это было личное распоряжение Николая I — чтобы не производили извлечение внутренних органов. Но документов об этом нет. Из протокола бальзамирования, обнаруженного мной, следует, что два специалиста-анатома из медико-хирургической академии производили бальзамировку в течение 10 часов. Это были Грубер и Шульц. Весь процесс шел в спальне государя на первом этаже Зимнего дворца, где умер император. Все происходило в присутствии лейб-медиков и министра Императорского двора. Затем в спальне находилось немало народа — гвардейцы, которые сменяли друг друга, священнослужители, совершавшие поминальные обряды... А температура в этот день в Питере с −20°С (и это официально отмечено — я нашел документы) поднялась до +2°С. Холодильных камер для хранения тел в то время не было. И даже при открытых окнах в спальне было душно и жарко. Все вместе это привело к тому, что, когда тело нужно было перемещать для прощания в Петропавловский собор, новый император и члены семьи увидели прогрессирующие посмертные изменения.

Александр II назначил комиссию по проверке качества бальзамирования. Было целое следствие, с опросами свидетелей и врачей, выясняли у фармацевтов, какие вещества вводились в тело, и т.д. Материалы всего этого «разбора полетов» тоже обнаружены. Комиссия пришла к выводу, что бальзамирование было выполнено неверно и нужно срочно провести ребальзамирование.

— Николая дважды бальзамировали?

— Да! Второе состоялось через неделю после смерти, и его проводил профессор П.А.Наранович с помощниками. Эксперты удалили гнилостные изменения, осветлили кожу, придав ей естественный оттенок. Применили вещества, которые обладают сильным дезодорирующим эффектом.

Кстати, сам процесс ребальзамирования напоминал сценарий детективного фильма. После перемещения тела в собор бригада врачей, которая приводила его в порядок, работала по ночам. Они приезжали инкогнито в закрытой карете к служебным воротам Петропавловской крепости. Их впускали по особым пропускам, лиц никто не видел. Когда входили в собор, оттуда выходили все служащие, прерывалось чтение Евангелия, снимался караул.

— А что все-таки стало истинной причиной смерти, если он был не отравлен?

— Примерно за месяц до наступления смерти в Питере бушевала сильная эпидемия гриппа, что подтверждается документами. Она проникла и во дворец. Заболел и государь. Он начал чихать и кашлять, у него появилась лихорадка. Но он не лечился!

— Почему? То самое «пассивное самоубийство»?

— Он терпеть не мог лечиться вообще, считая, что это отвлекает от решения важных государственных дел. Предпочитал все переносить на ногах, как и многие из нас. И только через неделю от начала первых симптомов он вынужден был (поскольку появились боли и выраженные приступы одышки) слечь в постель. После чего начались лечебные мероприятия.

— И как же его лечили? Может, пиявками?

— Вы правы, плюс были шпанские мушки, горчичники, общеукрепляющее питье, диеты. Наступило небольшое улучшение. Несмотря на запреты, Николай I снова нарушил постельный режим, включился в работу, поехал провожать гвардейские полки, уходившие в Крым на помощь терпящей поражение русской армии. Снова переохладился и слег. На этот раз уже окончательно. И кстати, разговоры о его богатырском здоровье — всего лишь миф. Когда я стал смотреть документы, оказалось, что последние 5-6 лет он страдал целым букетом заболеваний со стороны сердца, почек, легких. Была у него и наследственная патология Романовых — подагра. На всем этом фоне и прогрессировало воспаление легких.

Но главное — нам удалось восстановить историческую справедливость. До сих пор над государем тяготело подозрение над совершением над собой тяжкого греха самоубийства. И снятие этого подозрения я считаю основным результатом всей работы по этому делу.

24 марта 1855 года вышла книга графа Д.Н. Блудова (главноуправляющего II Отделением) «Последние часы жизни Императора Николая Первого». В этой книге полностью исключалась возможность самоубийства императора «как достойного члена Церкви Христовой». Была опубликована официальная причина смерти Николая I. «Сей драгоценной жизни положила конец простудная болезнь, вначале казавшаяся ничтожною, но, к несчастью, соединившаяся с другими причинами расстройства, давно уже таившимися в сложении лишь по–видимому крепком, а в самом деле потрясенном, даже изнуренном трудами необыкновенной деятельности, заботами и печалями, сим общим уделом человечества и, может быть, еще более Трона».

Но в первые дни после кончины Николая I и возникли легенды о внезапной смерти императора, которые стали распространяться с молниеносной быстротой. Первая легенда – Николай I не мог пережить поражения в Крымской кампании и покончил с собой; вторая – лейб–медик Мандт отравил царя.

Обратимся к истории жизни Николая I.

В 1826 году вскоре после вступления на престол так представлялся современникам Николай I: «Император Николай Павлович был тогда 32 лет. Высокого роста, сухощав, грудь имел широкую, руки несколько длинные, лицо продолговатое, чистое, лоб открытый, нос римский, рот умеренный, взгляд быстрый, голос звонкий, подходящий к тенору, но говорил несколько скороговоркой. Вообще он был очень строен и ловок. В движениях не было заметно ни надменной важности, ни ветреной торопливости, но видна была какая–то неподдельная строгость. Свежесть лица и все в нем выказывало железное здоровье и служило доказательством, что юность не была изнежена и жизнь сопровождалась трезвостью и умеренностью».

И в дальнейшем современники обращали внимание на «железное здоровье императора». Неприятности со здоровьем у Николая I начались с 1843 года. Во время путешествия по России, по дороге из Пензы в Тамбов, опрокинулась государева коляска, и царь сломал себе ключицу. С этого времени здоровье вообще стало изменять Николаю Павловичу, и, главное, появилась нервная раздражительность. Такие истории, как холерный бунт на Сенной площади в Петербурге или пожар Зимнего дворца, когда погибло немало ценностей и важных документов, отрицательно повлияли на здоровье царя. После пожара каждый раз при виде огня, или почуяв запах дыма, Николай Павлович бледнел, у него кружилась голова и он жаловался на сердцебиение. Особенно плохо он себя чувствовал в 1844–1845 годах – у него болели и пухли ноги, и врачи боялись, что начнется водянка. Он поехал лечиться в Палермо (Италия).

Весной 1847 года у Николая Павловича начались сильные головокружения. Он мрачно смотрел на свою личную жизнь, на будущее России и на судьбу Европы. Император тяжело переживал смерть многих деятелей его царствования – князя А.Н. Голицына, М.М. Сперанского, А.Х. Бенкендорфа.

Политические и военные события Европы тяжело отразились на России. Французская революция 1848 года не могла прибавить здоровья русскому царю. Но последнюю точку в жизни Николая I поставила Крымская кампания, история которой всем известна. 11 сентября 1854 года началась оборона Севастополя. Крымская кампания была проиграна. Угнетенное состояние императора усиливалось.

Вот как представлено в мемуарной литературе состояние императора за месяц до смерти. «Поставленный в такое тяжкое положение, как ни старался Его Величество превозмочь себя, скрывать внутреннее свое терзание, – пишет В. Панаев (директор канцелярии Императора), оно стало обнаруживаться мрачностью взора, бледностью, даже каким–то потемнением прекрасного лица его и худобою всего тела. При таком состоянии его здоровья малейшая простуда могла развернуть в нем болезнь опасную. Так и случилось. Не желая отказать гр. Клейнмихелю в просьбе быть посаженым отцом у дочери его, государь поехал на свадьбу, несмотря на сильный мороз, надев красный конно–гвардейский мундир с лосиными панталонами и шелковые чулки. Этот вечер был началом его болезни: он простудился. Возвратясь, ни на что не жаловался, но ночь провел без сна, стараясь объяснить это Гримму (камердинеру) не болезнью, а неловким положением в постели и простынею, которая под ним часто скидывалась и не давала спать: другую и третью ночь провел тоже беспокойно, но продолжал выезжать. Ни в городе, ни даже при дворе не обращали внимания на болезнь государя; говорили, что он простудился, нездоров, но не лежит. Государь не изъявлял опасения на счет своего здоровья, потому ли только, что в самом деле не подозревал никакой опасности, или же, вероятнее, и для того, чтобы не тревожить любезных своих подданных. По сей последней причине он запретил печатать бюллетени о болезни его. Сия болезнь продолжалась с разными изменениями от последних чисел Генваря до 9–го Февраля».

Из записей в камер–фурьерском журнале известно, что император, проболев 5 дней, окреп и выехал в Михайловский Манеж на осмотр войск. Возвратившись, император почувствовал себя хуже: кашель и одышка увеличились. Но на другой день Николай I выехал опять в Манеж для осмотра маршевых батальонов Преображенского и Семеновского резервных полков. 11 февраля он уже не мог встать с постели.

Из записей камер–фурьерских журналов явствует, что с 10 по 15 февраля недомогание императора то усиливается, то убывает. «Его В–ство ночью на 14–е число февраля мало спал, лихорадка почти перестала. Голова свободна». 15 февраля, вторник: «Его В–ство провел ночь на 15–е февраля немного лучше, хотя вчера волнение было. Пульс сегодня удовлетворителен. Кашель: извержение мокроты не сильное». 16 февраля, среда: «Вчера после лихорадочного движения, сопровождаемого с ревматической болью под правым плечом, Его В–ство в эту ночь спал, но не так спокойно. Голова не болит, извержение мокроты свободно, лихорадки нет».

Необходимо обратить внимание на еще один важный факт, а именно гнетущее впечатление, которое произвела на Николая телеграмма, полученная им 12 февраля, о поражении русских войск под Евпаторией. Эти дни, с 12 по 17 февраля, вносят новый элемент в настроение почти оправившегося от гриппа Николая; физически здоровый, он переживает психологический кризис, физическое недомогание сменяется душевным надломом. Его охватывает отчаяние, что для Николая, гордившегося своей невозмутимостью, состояние необычное.

По–видимому, это известие наносит императору последний психологический удар. «Сколько жизней пожертвовано даром», – эти слова он повторял в последние дни жизни.

В ночь с 17 на 18 февраля Николаю I стало резко хуже. У него начался паралич. Что вызвало паралич? Вот это и остается тайной. Если император покончил с собой, то кто дал ему яд? Два лейб–медика находились поочередно у постели больного императора: доктор Карелль и доктор Мандт. В мемуарной и исторической литературе подозрение падает на доктора Мандта, хотя в начале развития паралича его при Николае не было. Публикаций о самоубийстве императора в то время было достаточно. «Колокол» в 1859 году («Письма русского человека») сообщал, что Николай I отравился с помощью Мандта.

Факт самоубийства подтверждается и воспоминаниями полковника И.Ф. Савицкого, адъютанта царевича Александра. Савицкий пишет: «Немец Мандт – гомеопат, любимый царем лейб–медик, которого народная молва обвинила в гибели (отравлении) императора, вынужденный спасаться бегством за границу, так мне поведал о последних минутах великого повелителя:

«После получения депеши о поражении под Евпаторией (Крымская война, поясняет специально Савицкий, была борьбой за гегемонию в Европе. И Николай I воспринял неудачу генерала Хрулева под Евпаторией как предвестницу полного краха своего величия) вызвал меня к себе Николай I и заявил: «Был ты мне всегда преданным, и потому хочу с тобою говорить доверительно – ход войны раскрыл ошибочность всей моей внешней политики, но я не имею ни сил, ни желания измениться и пойти иной дорогой, это противоречило бы моим убеждениям. Пусть мой сын после моей смерти совершит этот поворот. Ея не в состоянии и должен сойти со сцены, с тем и вызвал тебя, чтоб попросить помочь мне. Дай мне яд, который бы позволил расстаться с жизнью без лишних страданий, достаточно быстро, но не внезапно (чтобы не вызвать кривотолков)». В воспоминаниях А. Савицкого Мандт отказывается дать яд, ссылаясь на профессию и совесть.

Этот разговор состоялся вечером 17 февраля, а в ночь на 18 февраля 1855 года император скончался. Уже к утру началось быстрое разложение тела. На суровом лице усопшего выступили желтые, синие, фиолетовые пятна. Уста были приоткрыты, видны были редкие зубы. Черты лица, сведенного судорогой, свидетельствовали, что император умирал в сильных мучениях.

Утром государь–наследник Александр ужаснулся, увидя отца таким обезображенным, и вызвал двух медиков: Здеканера и Мяновского – профессоров Медико–хирургической академии, повелел им любым путем убрать все признаки отравления, чтобы в надлежащем виде выставить через четыре дня тело для всеобщего прощания согласно традиции и протоколу. Ведь все эти фатальные признаки неопровержимо подтвердили бы молву, уже гулявшую по столице, об отравлении императора. Два вызванных ученых, чтобы скрыть подлинную причину смерти, буквально перекрасили, подретушировали лицо и его надлежащим образом обработали и уложили в гроб. Исследованный ими новый способ бальзамирования тела не был еще отработан должным образом и не предотвратил быстрое разложение тела; тогда обложили последнее ароматическими травами, чтобы заглушить зловоние.

Последней волей Николая I был запрет на вскрытие и бальзамирование его тела, он опасался, что вскрытие откроет тайну его смерти, которую хотел унести с собой в могилу.

Мы привели только некоторые данные, касающиеся смерти Николая I. Но загадка остается загадкой, и вряд ли она теперь будет разрешена. Его царствование началось трагедией (манифестом от 13 июля 1826 года, объявившем приговор декабристам) и окончилось катастрофой. Крымскую катастрофу он не пережил; она осталась в памяти потомков одним из наиболее мрачных периодов российской истории.

Литература

1. Пресняков А.Е. Николай I//Пресняков А.Е. Российские самодержцы. –М., 1990.–С. 265,268,261.

2. Смирнов А.Ф. Разгадка смерти императора//Пресняков А.Е. Российские самодержцы. –М., 1990.–С. 435–462.

3. Смирнов А. Загадочная смерть Николая I//Дорогами тысячелетий: Сб. ист. ст. и очерков. Кн. 4 / Сост. В.П.Янков.–М.: Мол. гвардия, 1991.–С. 134–160.

4. Чулков Г.И. Николай Первый//Императоры: Психологические портреты. –М.: Моск. Рабочий, 1991.–С. 167–220.

Великий князь Николай Павлович не мог рассчитывать на российский престол, и это наложило отпечаток на его воспитание и образование. Военизированная атмосфера Петербурга с ранних лет определила увлечение Николая военным делом, особенно тем, что касалось его внешней, парадной стороны. Политическая система взглядов Николая отличалась ярко выраженной консервативной, антилиберальной направленностью. В 1817 состоялось бракосочетание Николая с принцессой Прусской, получившей после перехода в православие имя Александра Федоровна . Весной следующего года родился их первый сын Александр (будущий император Александр II)................................................................................................................................................................................................

Поражение в Крымской войне нанесло сильнейший удар по всей внешнеполитической системе Николая I, убедившегося, что его положение европейского и азиатского властелина есть фикция. Рушились ближневосточные позиции России; резко упал ее международный авторитет. Страна вынуждена была пойти на позорный Парижский мирный договор (март 1856), по которому Черное море объявлялось нейтральным, империя лишалась возможности иметь здесь военный флот и строить военные сооружения на его берегах, а также уступала значительные территории и свое влияние на Балканах и в Армении в пользу Турции, что перечеркивало все усилия Николая в "восточном вопросе".

Смерть Николая была абсолютно неожиданной. То был 58-летний мужчина, громадного роста, демонстративно презиравший всякую изнеженность и спавший на походной кровати под шинелью. Он управлял Россией 30 лет, и как будто не собирался прекращать этого. Правда, близкие к Николаю I люди знали, как потрясли его поражения в Крымской войне. "Как ни старался Его Величество превозмочь себя, скрывать внутреннее свое терзание, - пишет В.Панаев (директор канцелярии Императора), - оно стало обнаруживаться мрачностью взора, бледностью, даже каким-то потемнением лица его и худобою всего тела. При таком состоянии его здоровья малейшая простуда могла развернуть в нем болезнь опасную". Так и случилось. Не желая отказать графу Клейнмихелю в просьбе быть посаженым отцом у его дочери, государь поехал на свадьбу, несмотря на сильный мороз, надев конногвардейский мундир с лосиными панталонами и шелковые чулки. Этот вечер был началом его болезни: он простудился. Вернувшись, он ни на что не жаловался, но ночь провел без сна, следующие две ночи провел беспокойно. Ни в городе, ни при дворе не обращали внимания на болезнь государя; говорили, что он простудился, нездоров, но не лежит. Государь не изъявлял опасения на счет своего здоровья, поэтому запретил печатать бюллетени о его болезни.

12 февраля 1855 года курьер принес во дворец весть о поражении под Евпаторией. Приближенные вспоминали, как бессонными ночами царь "клал земные поклоны", "плакал, как ребенок". Герцен позже заметит, что у Николая была "Евпатория в легких". В последние часы жизни царь не пожелал даже знать новостей из Крыма, содержавшихся в письме его младших сыновей Михаила и Николая. Только спросил: "Здоровы ли они? Все прочее меня не касается…" Проболев 5 дней, император окреп и выехал в Михайловский Манеж на осмотр войск. Возвратившись, он почувствовал себя хуже: кашель и одышка увеличились. Но на другой день Николай I опять выехал в Манеж для осмотра Преображенского и Семеновского резервных полков. 11 февраля он уже не мог встать с постели. Из записей камер-фурьерских журналов явствует, что с 10 по 15 февраля недомогание императора то усиливается, то убывает. "Его В-ство ночью на 14-е число февраля мало спал, лихорадка почти перестала". 15 февраля: "Его В-ство провел ночь немного лучше, хотя вчера волнение было. Пульс сегодня удовлетворителен. Кашель: извержение мокроты не сильное". 16 февраля: "Вчера после лихорадочного движения, сопровождаемого с ревматической болью под правым плечом, Его В-ство в эту ночь спал, но не так спокойно. Голова не болит, лихорадки нет". Получалась странная картина: в начале февраля 1855 года Николай простужается, но - ничего особенного, судя по официальным изданиям. По дневникам придворных событий видно, что 12-17 февраля здоровье Николая не ухудшалось, а скорее улучшалось; во всяком случае, опасений не вызывало. В то же время царь не принимал докладов и, очевидно, "затворился" в тяжелом состоянии духа. В эти дни, с 12 по 17 февраля, физически здоровый, он переживает психологический кризис, физическое недомогание сменяется душевным надломом, что для Николая, гордившегося своей невозмутимостью, состояние необычное.

Вдруг в ночь с 17 на 18 февраля Николаю I резко стало хуже. У него начался паралич. Старший сын императора, Александр, в ночь на 18 февраля был вызван к отцу, пробыл с ним наедине некоторое время и вышел из кабинета в слезах. Перед смертью Николай попросил, чтобы его облачили в мундир, а прощаясь со старшим внуком (будущим царем Александром III), промолвил: "Учись умирать". Через несколько часов, 18 февраля (2 марта) 1855 года, в разгар войны, Николай скоропостижно умер, по наиболее распространённой версии - от скоротечного воспаления лёгких. Однако существует версия, что он покончил с собой, выпив яд, по причине поражений в Крымской войне. Что вызвало паралич? Вот это и остается тайной. Если император покончил с собой, то кто дал ему яд? Два лейб-медика находились поочередно у постели больного императора: доктор Карелль и доктор Мандт. В мемуарной и исторической литературе подозрение падает на доктора Мандта, хотя в начале развития паралича его при Николае не было. Публикаций о самоубийстве императора в то время было достаточно. "Колокол" в 1859 году ("Письма русского человека") сообщал, что Николай I отравился с помощью Мандта. Подтверждают версию о самоубийственном отравлении монарха воспоминания дипломата А. Пеликана и полковника генерального штаба, адъютанта цесаревича И.Ф. Савицкого. В пользу версии об отравлении говорит и то, что анатом Венцель Грубер, занимавшийся бальзамированием тела умершего императора, был посажен в Петропавловскую крепость за то, что составил протокол вскрытия тела Николая I и напечатал его в Германии, найдя интересным в судебно-медицинском отношении.

Уже к утру 18 февраля 1855 года началось быстрое разложение тела. На лице усопшего выступили желтые, синие, фиолетовые пятна. Уста были приоткрыты, видны были редкие зубы. Черты лица, сведенного судорогой, свидетельствовали, что император умирал в сильных мучениях. Утром государь-наследник Александр ужаснулся, увидев отца таким обезображенным, и вызвал двух медиков - Здеканера и Мяновского - профессоров Медико-хирургической академии, повелел им любым путем убрать все признаки отравления, чтобы в надлежащем виде выставить через четыре дня тело для всеобщего прощания согласно традиции и протоколу. Два вызванных ученых, чтобы скрыть подлинную причину смерти, буквально перекрасили, подретушировали лицо, надлежащим образом обработали и уложили тело в гроб.

Последней волей Николая I был запрет на вскрытие и бальзамирование его тела, он опасался, что вскрытие откроет тайну его смерти, которую хотел унести в могилу. Его царствование началось трагедией (манифестом от 13 июля 1826 года, объявившем приговор декабристам) и окончилось катастрофой. Крымскую катастрофу он не пережил; она осталась в памяти потомков одним из самых мрачных периодов российской истории.